Griechische Sommerbilder

M e e r

Welle um Welle gleitet über die weiten Wasser, Tag für Tag, Jahr um Jahr. Das Meer raunt und rauscht fort durch die Jahrtausende, fort durch die ihm gegebene Zeit.

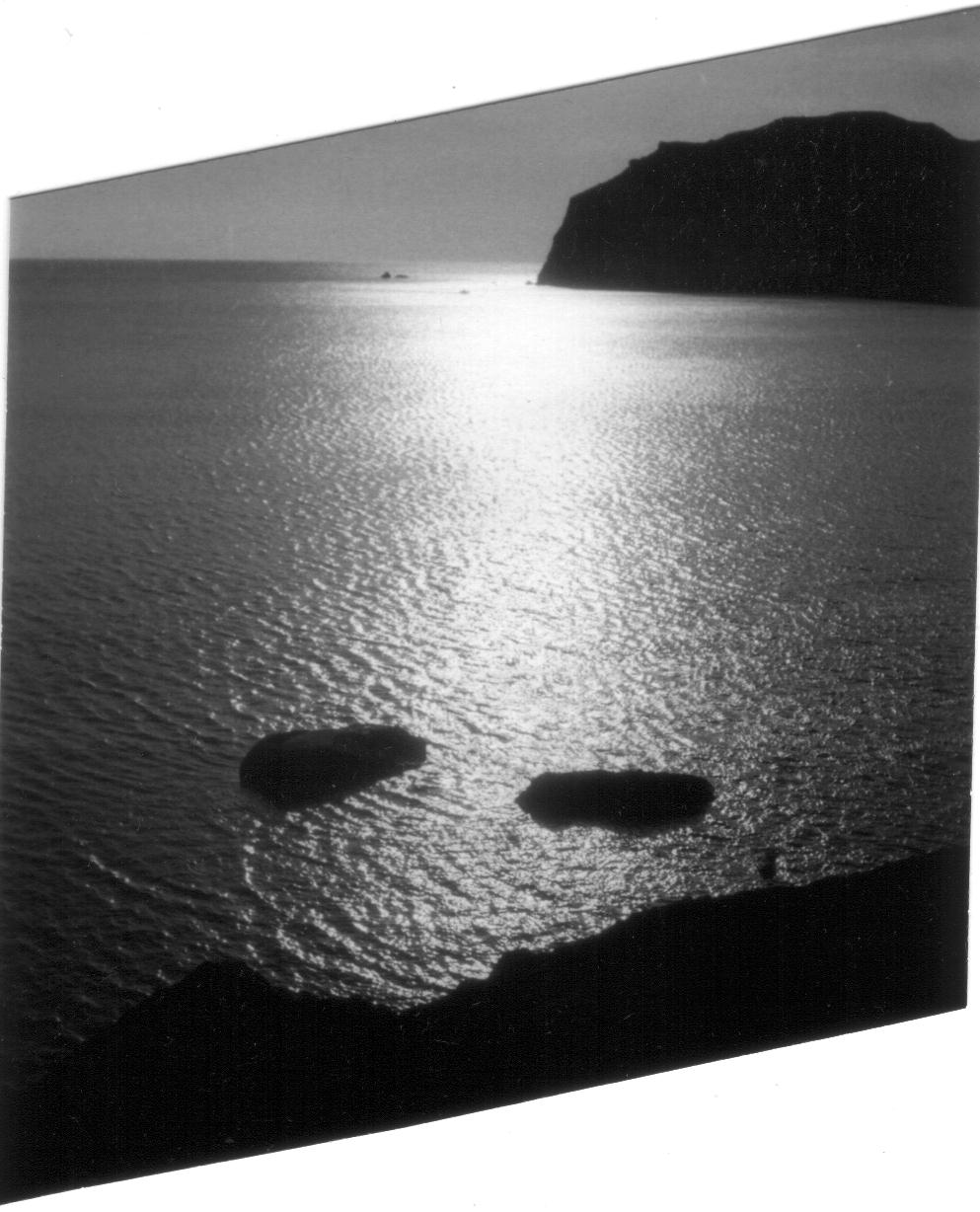

Morgen für Morgen, wenn Helios seine Funken auswirft, strahlt es auf über seiner Tiefe. Millionenfach entzünden sich die Wellen, blitzen auf, verlöschen wieder, um sogleich erneut mit dem Silber des Himmlischen übergossen zu werden.

Die Wasser gleißen und beben im Licht. Will man sie mit dem Blick erfassen, entgleiten sie, um an anderer Stelle mit um so hellerem Glanz das Auge anzulocken.

Auf dem Grunde des Meeres aber, in den Abgründen der lichtlosen Wasser wohnt Poseidon, der Erderschütterer. Er kann, wann immer es ihm beliebt, aus seiner Tiefe die schimmernden Wellen aufwühlen zu rasenden, todbringenden Wogen.

Das griechische Meer wird auch das Ägäische genannt, das Meer des Königs Aigaios. Aigaios, der König von Athen, wartete auf dem Burgberg der Stadt auf die Rückkehr seines einzigen Sohnes Theseus. Durch ein schwarzes Segel des heimkehrenden Schiffes getäuscht, glaubte er seinen Sohn tot und stürzte sich voller Verzweiflung in die Tiefe.

Schiffsreise

Zum Meer gehören die Schiffe der Menschen.

Widerwillig teilen sich die Wasser zu beiden Seiten des Schiffsbugs, schäumen zornig auf an den Wänden und finden sich am Ende des Schiffes wieder zusammen zu einem langen, weißen, nur zögernd wieder versinkenden Streifen.

Je weiter man sich von den Ufern entfernt, desto mehr füllen sich die Wasser mit dem Dunkel des Grundes. Bald stehen diese schwarz drohend über ihrer Tiefe und werfen die Helligkeit des Himmels zurück in den hohen Tag.

Inseln ziehen vorbei, blaßbraun, erstorben, ohne Leben, ohne einen Weg. Steintürme ragen aus den Tiefen, nur an den Kanten vom Lichte berührt. Inseln kommen, welche hoch aufsteigen, um jäh zum Meer hin abzustürzen mit wild zerklüfteten Klippen. Inseln ziehen heran, die zum Meer sich neigen mit langen steinigen Ufern. Als dunkle Umrisse, als zarte Linien, als ferne Schatten schieben sich die Inseln der Ägäis ineinander, aneinander vorbei, kommen und versinken wieder hinter dem schwarzblauen Meereshorizont, über welchen ein feiner silberner Streifen steht.

Die Wärme, welche über die am Reling lehnenden Schiffsreisenden streicht, wird dichter, durchdringt die Menschen und macht sie zu ihrem Eigentum. Vom Wasser ist alles Licht gewichen. Die Tiefe ist emporgestiegen, um alles Sichtbare zu umhüllen. Das weite, unergründliche Dunkel der Wasser grenzt sich nicht mehr ab von des Himmels tiefer Nacht. Die Menschen am Reling sind stumm. Sie mögen sich hinabgelockt fühlen zum Gott des Schweigens, welcher die Wünsche und die fordernden Stimmen nicht kennt. Sie mögen Sehnsucht empfinden zum Ort der Schatten, wo es zwischen fern und nah, zwischen einst und jetzt, zwischen Form und Grenzenlosigkeit keine Unterschiede mehr gibt. Die Sterblichen mögen Verlangen spüren, selbst Dunkelheit zu werden, weites, lichtloses Schweifen ohne Wiederkehr.

Lichter tauchen auf, ziehen heran, versinken. Neue Lichter kommen und versinken wieder. Hoch oben über den schwarzen Wassern aber stehen die Bilder derer, welche die Himmlischen zu sich empor geholt haben. Wie Tore stehen die Sterne in der Nacht, Tore zu denen, die nicht sterben, Tore zu denen, die alles in allem sind für alle Zeit, und diese sind nah.